麻雀は、元もとどんな状況を模したゲームなのだろう、という話題をツイッターで振ってみた。

個人的には、人材、立地、好機、予算などを、運を含め上手く集めた者が勝利する「経済活動」「戦争」、そんな状況を抽象化したのではないか、と仮説を立てた。

この話題に数人から意見が寄せられた。

その中で一番興味深かったのは、仙人たちが龍を召喚しそれを競う様を模したという説だ。

真偽はともかく、設定がユニークだし、想像するに結果が視覚的である点が面白い。

で、これを麻雀のゲーム性を残しつつ、今風のゲームにアレンジできないかと考えた。

設定としては「いわゆるマッドサイエンティストが怪物を造る」とか「魔道士が魔物を召喚する」とかそんなあたりでいいだろう。

牌の代わりにプレイヤーに配られるのは、頭、腕、脚、尻尾、翼、角、目等のモンスターの身体の部品だ。

これらを麻雀のように、不要な物を捨て新しい物と取り替えつつ、一定の規則でそろえると1体のモンスターが出来上がる。集まりにくい組み合わせなら点数(戦闘力)も高い。

麻雀と異なるのは、勝敗の判定だ。

規定ターン終了後、あるいはいずれかのプレイヤーがストップをかけた時点で、各プレイヤーが集めた部品をそれぞれ1体のモンスターとして画面上に出し、他のプレイヤーのモンスターと戦わせることで勝敗を決める。

原則的には、麻雀同様に点数(戦闘力)が高いモンスターが勝つ。だが、モンスター同士の相性や運悪く攻撃が外れる等の要因で、ときどき番狂わせが生じる。それを最大15秒くらいの戦闘として見せる。

部品の段階ではカードに描かれたイラストであったものが、戦闘時には組み合わさり3D化する様も面白そうだ。

子供が描く怪獣のように、右腕はドリル、左腕は鉄球、背中からはミサイル……みたいな感じのバカバカしい造型のモンスターが無限に生成されて、それらしく動くと笑える。

モンスターの生成は、凝るなら「ラクガキ王国」みたいなプログラムでやることになるのかな。

手軽な対戦を意識するなら、モンスターの基本体型を、役の基本形として8種くらいに絞り込んで、それにさまざまな部品をくっつけるような管理だろう。

記事一覧

企画メモ モンスター麻雀

桝田 省治

桝田のルーツ

桝田 省治

どうやら複雑な家庭だったらしい祖母が「桝田」、つまり自身のルーツを一切語らぬまま、亡くなったのが今から四半世紀前、僕が25歳のころだ。

僕が知っていたことは、戸籍上の僕の祖父らしき人の苗字が桝田ではなかったことくらいだ。

祖母の他界から5~6年後、正確な月日は記憶にないが、兵庫県南西部を川を決壊させるほどの巨大な台風が襲う。僕は、土嚢を運ぶ自衛隊の映像をテレビのニュースで観ていた。確か「瀬戸内海沿岸部にこれほどの雨を降らせた台風は、数十年ぶり」と言っていた気がする。

おそらく台風の翌年だ。僕の父のところに、聞いたこともない寺から電話が入る。

内容は「先の台風で土砂崩れがあり墓地の一部が敷地ごと流された。その土砂に埋まった墓地のひとつが、古い台帳を調べた結果、あなたの先祖の墓のようだ。どうしますか?」

「どうしますか?」と言われても、そんな話は父にとっても寝耳に水だったようだ。僕に「どうしよう?」と相談してきた。

当時の僕はといえば、長男の誕生とともに1年の育児休暇に入った妻と、勝手に育児休暇を取っていた。ようするに暇だった。

それに世代交代ゲーム俺屍の企画を温めはじめたのもこの頃だから、興味のある話だった。

で、「とりあえず行ってみよう」と父に提案。

ちなみにこの時点で僕が知っている「桝田」さんは、妹が嫁に行ったので、この世に両親、僕、妻、長男の5人のみだ。

寺の住所は、白鷺城で有名な姫路の北西(?)に位置する竜野。もちろん誰も行ったことがない。

実家のある芦屋から向かったのだが、当時はカーナビなどという便利なものはなく、さらに該当の住所の辺りはド田舎。細い道は曲がりくねり、歩いている人もいない。

それでもなんとか寺に到着。

電話で説明を受けたとおり、崩れた裏山から掘り出されたらしい古い墓石がいくつかあった。その中でも磨耗が激しい墓石のひとつに、言われればそう読めなくもない程度の痕跡で「桝田」とあった。

結局、父も僕もこの土地に何の縁も感慨もなく、墓参りに行くにしてもあまりに不便ということで、その場で廃棄、別の場所に新しい墓を購入することに決定し、早々に寺を去ることになった。で、帰り。また道に迷った……。

しょうがないので、道を聞こうと車を降りた。と言っても歩いている人はいない。しばらくブラブラと歩くことになった。

なにげなく道沿いに建つ家を見ると、表札が「桝田」。

その隣も「桝田」。

その隣も「桝田」その隣もその隣も「桝田」「桝田」「桝田」

あのときは、声を失ったよ。父も唖然としていた。

状況から考えて、竜野のあの区域が、うちの「桝田」のルーツだろう。

もちろん知り合いはいないし、その後、訪ねたこともない。故郷でもなければ、心の拠り所でもない。

だが、あってよかったと今も思う。

ブラッディ・マリちゃん

桝田 省治

今日はマリちゃんのことばかり考えていた。

マリちゃんというのは、中2の女の子だ。小柄でふっくらした体型。色が白くて頭は鳥の巣のような癖毛。メガネをかけている。怒りん坊だ。

マリちゃんは、興奮すると、ピョンピョン跳ねまわり、小型犬のような甲高い声で意味不明な言葉を喚きちらす。転校生や迷い猫、用務員のおじいさん等に突然理由もなく襲いかかる。見た目に似合わず凶暴な子だ。

ところで、マリちゃんは地球人ではない。銀河警察の特務員だ。

実は、マリちゃんが通う中学の地下には、地球の存亡に影響するほど重要な「何か」が隠されているらしい。

マリちゃんの使命は、転校生や迷い猫、用務員のおじいさん等の身体に潜りこみ、次々に学校に潜入してくる悪い宇宙人から、その「何か」(マリちゃんは中身を知らない)を守ることだ。

ただし、悪い宇宙人は、完ぺきに地球の生き物に化けているので、マリちゃんには見分けがつかない。なので、とりあえず、怪しいヤツは全部やっつける。なにしろ、その「何か」を奪われては、地球が滅びてしまうかもしれないから。

でも戦ってみてあまりに手応えがないときは、「もしかしてこの人、ただの地球人だったかも?」と、ちょっとだけ心が痛む。

だが、ときには冷酷にならねば、銀河警察の使命は果たせないのだ、と自分に言い聞かせる。

マリちゃんは、身体の硬度や粘度を変えることができる。その能力を使い、主に3種類の技を使って悪い宇宙人と戦う。

ひとつは、マリちゃんの名前のとおり「はずむ」能力。

硬い床でもタイミングを合わせてうまく共振させるとトランポリンのように高く跳ねることができる。この技で悪い宇宙人を押しつぶす。

もうひとつは、身体の粘度を変化させて、壁や天井に張りつく能力。

身を隠して接近し、敵に不意打ちをかける、敵の攻撃をかわすとき等に使用する。

三つ目は、身体を硬化し敵の攻撃を無効化する能力。

ただし、これら三つの能力は身体の状態が異なるので同時に使えない。それがマリちゃんの身体的な弱点だ。

精神的弱点は、間違って地球人をつぶしたとき一瞬あわてること。

ここまで書いておいてなんだが、これはアクションゲームの企画

……としては平凡。ま、逆にいえば、バランスさえ間違えなければゲームとしてはそれなりの面白さは確定している。

当然、ウリはそこではない。

小柄で小太りのマリちゃんが、美少女の同級生や小動物、お年寄りをニコニコ微笑みながら、コミカルな動作で容赦なく押しつぶし、自身もひしゃげたり潰れたりする様。

「キモかわいい」の上をいく「グロかわいい」をめざしたい。

「R-15」指定で、同級生も校長先生も犬もおじいさんもグシャグシャ。マリちゃんも血まみれ。校舎にこだまする笑い声だけが場違いに明るく、決めポーズもキュート。

タイトルは「ブラッディ・マリちゃん」。

最近読んだ本

桝田 省治

●蒼夜叉 高橋克彦著

岡山、香川の怨霊スポット観光案内として面白かった。

高橋克彦作品を敬愛しているので、小説としての評価は控える。

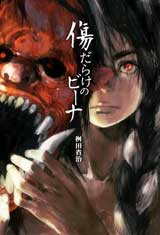

●XX(エクスクロス)ゼロ 上甲宣之著

さすがは、命を賭けてババ抜きをする「地獄のババぬき」の著者である。

僕の最大級の褒め言葉として「こいつ、バカだ」を捧げます。

内容は、呪いをあやつる者と超人的な肉体を駆使する者、異能者同士のの容赦のない戦い。

これだけ聞くと、アリがちだと思うかもしれませんが、ふたりとも20代の女性、かつその戦いが、社会的な責任とか正義ゆえでなく、優柔不断なひとりの男性をめぐる三角関係の怨恨。

その男のために神戸の警官や一般市民を何十人も巻き込みながら、血みどろの戦いを繰り広げる。

あとは密度、平均して4ページごとに絶体絶命のピンチが、強引にやってくるw

ジャケットは、まるでホラーですが、中身は違います。

はっきり言って、このジャケットはマーケットを狭めてると思うな。

これ、大笑いしながら読む小説だよ。

●蒲公英草子 常野物語 恩田陸著

超能力者が出てくる物語としては、この「常野物語」のシリーズは、地味な部類だろう。

そこが好きなのだが、良くも悪くも恩田陸。

美しい情景描写。

ゆっくりと流れる時間。

気が効いた日常のエピソードの数々。

心に傷を負った善人たち。

ユラユラユラユラと……体調が悪い時に読むと目まいがしそうだ。

面白いのだが、何が面白いのかわからない、という点が面白い……のかな(笑)。

続、戦闘計算式初級講座

桝田 省治

こないだの「戦闘計算式初級講座」がわりと評判がよくて、続きをリクエストされるのだけど、他は汎用化が難しい。

たとえば「会心の一撃」。

これを「たまたま敵の急所に当たったラッキーパンチ」と捉えるか「たまたま理想的な力の配分で敵を殴れた」のかによって、意味は違う。

ラッキーパンチなら、1/20くらいでランダムに発生させて、攻撃のアクセントとして機能する。

後者なら剣道や野球選手の素ぶりと同じで、理想的な太刀筋やら軌道は、経験を積めば出やすくなるはずだ。そうするとレベル差が開けばバンバン会心の一撃が出てもおかしくない。

当然、ただのラッキーパンチと、理想の太刀筋じゃ、それを表現する計算式は異なる。プレイヤーにとっては、両者ともたまに出る大ダメージに見える場合もあるだろうけど。

もちろん「会心の一撃」の解釈はこの2通りだけじゃないし、この2通りが同時に起こることもあり得るだろう。わかってるけど、あえてラッキーパンチにしぼるというゲームデザインだってある。

ようするに自分が再現したい戦闘の場においての「会心の一撃」の意味や演出的効果、あるいはその重要性を考慮して組み立てるわけだ。

命中率と回避率も同じ。

いろんな解釈があるだろうし、騎士VS騎士と忍者VS忍者じゃ、当たった外れたの意味が違う。当然、判定式も違う。

あと、リアルであるかどうかより、それが面白いか、快感かという点のほうが大事だ。

たとえば、大人と子供が相撲を取れば結果は最初からわかる。

でもそこにラッキーパンチや、たまたまうまく避けたが、入ったほうが盛り上がるのは明らかだ。

いわゆる魔法に至っては、もともと想像の産物なのだから、解釈は千差万別だ。

そういうときは、自分が作りたい戦闘において魔法がどんな場面でどんなふうに使われるか、絵や文にしてみるといい。

呪文は長いしMPも大量に消費するが敵を一網打尽にできる殺りく兵器なのか、それともメインは戦士や剣士の攻撃で、魔法使いはそれを支援する気のきいたアシスタントなのか。

ゲームの序盤中盤終盤で、その意味や役割が変わる場合もある。

あるいは、テニスのダブルスと、二人乗りのボブスレーと、投手と捕手とじゃ、同じ二人でも役割が違う。

たとえがイマイチだけど、ネギは薬味として使えるし、鳥ガラと一緒にコトコト煮れば十分メインの食材にもなる。ようは、どんな料理を作りたいかでネギの役割も変わる。当然調理法も変わる。そういうことだよ。

そのへんをアレコレ考えて、自分が再現したい戦闘の部品を集め、バランスをとる。

DQやFFがこうやってるから単純にマネしようじゃなく、なぜそうなってるかをよく考えることだ。