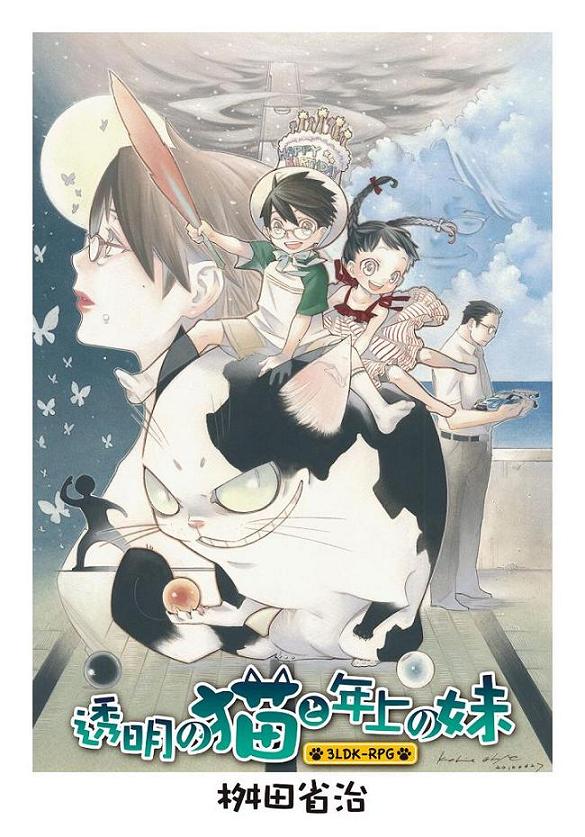

以下は、3月12日技術評論社から刊行の「ゲームデザイン脳 桝田省治の発想とワザ」の二章「つくる 設計/調整」の3節。

最近続編の話題で盛り上がっているので「俺屍」関連の内容をピックアップしてみた。

本書は、これくらいの分量の節が30個ほどで構成されている。

詳しい目次はこちら。http://gihyo.jp/book/2010/978-4-7741-4192-3

●戦闘の意味づけ ――俺の屍を越えてゆけ――

「日常の中の個人的な欲求」(P*)では、「俺の屍を越えてゆけ(以下、俺屍)」は、「僕も曾孫の顔を見て泣いてみたい。その感動を再現してみたい」という個人的な欲求が企画のスタート地点だったという話を書いた。

次に「着想を企画書に落とす」(P*)では、「子に残す、親から引き継ぐ」という俺屍のゲームデザインの方向性が決まっていく過程を書いた。

本節では次の段階、僕がどんなことに気をつけて具体的なゲームデザインを行っているかを、俺屍の戦闘部分を例に紹介する。ここでは戦闘を例に書くが、他のパーツでも基本は同じだ。戦闘を取り上げたのは、戦闘がほとんどのRPGに存在するからゲームに詳しくない方もイメージしやすい。他のRPGと比較すれば俺屍の戦闘の個性が見えやすい。この二点が理由だ。

ちなみにまったくゲームを知らない方のために簡単な説明をしておくと、RPGの戦闘というのは、たとえば映画やコミックの戦闘シーンから諸要素を抽出して再現し、体力、装備、人数などの要素の違いで勝敗の判定ができるようにパターン化したものだ。

――世代交代がテーマのゲームにおける戦闘の意味とはなんだろうか?

答は単純だ。世代交代がテーマのゲームであれば、戦闘という部品もまた世代交代というテーマをプレイヤーに感じさせるものでなくてはならない。

小見出しをつけて具体的に説明していく。

☆俺屍の戦闘は、子供の成長を見守る場である。

俺屍はめまぐるしく世代が交代するゲームであるから、常に成長途上あるいは初陣のキャラクターが集団の中にいる。どんなに素質に恵まれた子供であっても最初は体力がない。年長者が守ってやらなければあっという間に敵にやられる。

そこで俺屍には、自陣に前列と後列というふたつのキャラクターの配置場所を設けた。後列は前列より敵に狙われにくく攻撃されてもダメージが少ない。逆に前列は敵の矢面に立って狙われやすくダメージも大きい場所だ。

プレイヤーは、まだひ弱な子供を後列に、体力のある年長者を前列に置く。さらに前列のキャラクターは「かばう」ことで後列のキャラへの攻撃を肩代わりできるようにした。

そして、前列でひ弱な子供を守っていた親たちはいずれ死ぬ。その頃には頼りなかった子供も大人に成長して前列に立っている。自分が親たちにそうされたようにひ弱な子供を守るようになる。

各キャラクターの前列後列を決めているプレイヤーにしてみれば、「親の後ろで震えていた太郎も、とうとう前列で子供を守る役を任せられるようになったか」と感慨深い。俺屍では、戦闘の中でも世代交代が目に見えるわけだ。

☆俺屍の戦闘は、子供の性格や特徴を見つける場である。

俺屍の戦闘では、各キャラクターがこの場面で自分がやりたい戦術を当主(プレイヤー)に対し随時提案してくる。提案の中身は、各キャラの性格に依存する。同じ局面でも、とにかく一番強い敵を攻撃したがる者、味方の体力回復を最優先に考える者、派手な魔法で敵を一網打尽にしたがる者、体力もないくせに前に出たがる者、さまざまだ。

プレイヤーは戦闘の中に子供の性格を知り、小学生のサッカーチームを率いる監督のように、こいつはディフェンス向き、あいつはフォワード向きなど、一族というチーム内での将来的な役割を考えていく。

また、そういう戦闘中の役割分担を考えると、「女だてらに向こう気の強い姉を影でフォローする健気な弟」とか、ゲーム内では描かれていない家族関係も自然と浮かんでくる。

☆俺屍の戦闘は、一族の絆を確認する場である。

俺屍の戦闘には「術の併せ」という魔法の攻撃効果を倍化する方法を用意した。同じ攻撃魔法を修得している家族が次々にその魔法を唱えることで、敵に与えるダメージをふたりなら三倍、三人なら五倍、四人なら七倍とどんどん増やすことができ、非常に効果的でお得な攻撃方法になっている。

演出も「術の併せ」にひとり加わるたびにシレソと重なりきれいな和音になる。術の発動時は全員が片手を天に掲げる同じポーズをとる。

手順、音、見た目で家族の協力や一体感を表し、効果の大きさでその重要さを伝えている。

☆俺屍の戦闘は、次世代に残し伝える物、技術を見いだす場である。

敵に勝利すると戦闘終了後に敵が宝物をまれに落とすというシステムは、多くのRPGで採用されている。ただしその宝物の中身は、戦闘を勝利で終了した後に確率で決定される。

俺屍の戦闘では戦闘開始時に三つのスロットが回転し、その戦闘で勝利すると得られる宝物が決まる。つまり戦闘する前に戦利品が公開される。また、回転するスロットの中身をつぶさに見れば、その敵が所持している可能性がある珍しい宝物が何であるかもわかる。

このシステムにより、現在の戦闘に勝利し宝物を得たいというプレイヤーのモチベーションが上がる。さらに何度も戦闘を繰り返すモチベーションも上げている。

こうして得た珍しい宝物が家宝として代々受け継がれていく。

また、俺屍の戦闘では戦闘終了時に、特定の条件を満たしたキャラクターが「奥義」という必殺技を確率で開発する。この奥義には、「双光“花子”斬」といった風に開発したキャラクターの名前がつく。その奥義は、キャラクターの子供ひとりのみが継承できるという制限をつけた。つまり一子相伝である。

プレイヤーはせっかく修得した奥義を失いたくないから、「双光“花子”斬」は、親から子、子から孫と受け継がれていく。

☆俺屍の戦闘は、子供が親を超える場である。

「システムでドラマを生成する」(P*)で書いたとおり、俺屍では「親の仇を子供が討つ」という状況が発生しやすいバランス調整がなされている。

この仇討ちの晴れ舞台は、もちろん戦闘だ。

さて、本節のポイント。

ここで紹介した一つひとつの工夫は、実はその半分以上が他のRPGでも採用されているもので俺屍固有のシステムではない。

ただし、世代交代というテーマを体現するために集めた部品であるから、同じシステムであっても意味づけが他のRPGとは違う。それぞれの部品が同じベクトルをもち、ゆえに相互に作用するという点が重要だ。

「システムでドラマを生成する」(P*)でも書いたがもう一度。ゲームというメディアは、シナリオを用いずともシステムやバランスでもテーマを語れる。

●予約受付中

http://bit.ly/gamedesignnou